800 millas, sin zapatos:

El viaje de un migrante hacia la libertad

A través de la lluvia, espinas y hombres armados, Rogelio caminó descalzo durante cientos de millas. ¿Su única guía? La esperanza desesperada por algo mejor.

October 10, 2025 | Por Nathan Thomas

Traducido por Gabriella Chavez

This story is from Atrium’s Spring 2025 magazine, which released April 2025.

Después de dos días atravesando barro hasta las rodillas, Rogelio Fernández vio cómo sus botas Timberland se desintegraban. Con los pantalones empapados y los pies descalzos heridos por espinas, siguió adelante, sabiendo que no podía regresar.

Había comenzado la etapa más peligrosa de su viaje hacia Estados Unidos: cruzar el Tapón del Darién, una franja de 60 millas de selva tropical espesa y terreno propenso a deslizamientos.

Robos, narcotraficantes, panteras, serpientes y la propia jungla forman un crisol para los migrantes que buscan una vida mejor en EE.UU. Más de 170 personas murieron intentando cruzar el Darién en 2024.

Ahora, mientras Rogelio reconstruye su vida en Jacksonville, Florida, como propietario de un negocio de reparación de aires acondicionados y calefacción, aún lleva consigo su historia de llegada: una de fortaleza, voluntad y el deseo inquebrantable de vivir en libertad.

Saliendo de Cuba

Rogelio intentó escapar de Cuba por primera vez en el 2012, solicitando visas de turista a Uruguay, México y la República Dominicana. Fue rechazado cada vez, hasta que en 2017 obtuvo una visa para visitar la Guayana Francesa, una región en Sudamérica.

Después de ahorrar dinero enviado por familiares en EE.UU. y vender todas sus pertenencias, empacó una bolsa con lo que imaginaba necesitaría para el viaje: ropa, alimentos perdurables, mil dólares estadounidenses, sus botas Timberland resistentes y una carne asada, un recuerdo a casa.

Logró convencer a su prima Elaine para que lo acompañara. Abordaron un avión hacia Guayana sin un plan definido.

En una ciudad con altos edificios de colores naranja y amarillo y vendedores ambulantes, Rogelio se encontró con un amigo de Cuba que compraba ropa para vender.

“Me dijo que en el motel donde se hospedaba, había alguien dedicado a organizar cruces hacia Venezuela”, dijo Rogelio.

Contrabandistas, estafas y Sudamérica

Después de asegurar su pasaje, Rogelio fue llevado a un campamento improvisado junto al río Cuyuní, que forma la frontera natural entre Venezuela y Guyana.

“Salimos de noche y estuvimos en el agua durante 24, casi 25 horas”, dijo.

Viajaron en un bote largo y poco profundo —lo que los cubanos llaman un “bote cigarro”— cerca del agua con cuatro motores en la parte trasera.

“Prácticamente volábamos, rebotando sobre el agua”, dijo Rogelio.

El viaje fue de constante inquietud —el miedo colgaba en el aire mientras Rogelio y más de 20 migrantes se juntaban, hombro con hombro, cada uno rezando por cruzar sin ser detectados.

Los contrabandistas, mientras tanto, hablaban una mezcla de francés e inglés que Rogelio no entendía. Se esforzaba por captar cualquier cambio en su tono, tratando de leer la situación por instinto.

“De tanto escuchar —la preocupación, el estrés— cuando finalmente llegamos a Venezuela y la gente empezó a hablarme en español, no les entendí durante una hora”, recordó Rogelio.

Una vez en Venezuela, los contrabandistas llevaron a Rogelio a un motel en malas condiciones donde cambiaron sus dólares estadounidenses por bolívares venezolanos. Le advirtieron que sería imposible comprar algo con dólares en el país.

“Pronto me di cuenta de que era una estafa”, dijo Rogelio. “Los bolívares no valen nada”.

Aún así, no pudo evitar reír cuando vio a los locales pagar sus comidas con pilas de billetes de varios pies de altura.

Poco después, los contrabandistas le informaron del siguiente paso: traficarían su grupo a Colombia.

“Si nos detenían en el camino, se suponía que debíamos decir que éramos médicos, en una misión en Venezuela”, dijo Rogelio. No pudo evitar imaginarse a sí mismo —cansado y sin afeitar— tratando de pasar por el médico.

Sus conductores, notando su apariencia, insistieron en que se afeitara la barba. “Te verás más creíble”, dijeron, seguros de que un afeitado limpio era la clave para convencer a los guardias de la frontera.

Finalmente, llegó a una pequeña aldea, la última parada antes de la selva que tendría que cruzar a pie. Tomaron una pequeña canoa hasta una orilla arenosa en la selva, donde los esperaban una ensenada, un muelle y un ranchón —una estructura de madera con un techo hecho de hojas y ramas.

Para Rogelio, la escena parecía sacada de una película en Hawái. Era hermosa, pensó.

Pero la paz no duró.

Dos adolescentes salieron de entre las sombras, uno con una pistola en el cinturón y el otro con un rifle colgado del hombro. Se presentaron como los guías que los llevarían a través del Tapón del Darién, con una actitud sorprendentemente tranquila.

Dijeron que iban a recoger a otro grupo para que se unieran a ellos. Rogelio y Elaine debían esperar en el ranchón hasta que los guías regresaran.

Cada hora que pasaba llenaba a Rogelio y a Elaine de nervios, como juguetes con demasiada tuerca. Pasó un día. Luego otro.

Cuando la pareja escuchó que otro cubano, un hombre calvo y de carácter tranquilo llamado Santiago, también estaba ansioso por partir, tomaron una decisión: los tres harían el viaje por su cuenta.

Infierno en la selva

La jungla era despiadada, llena de insectos, serpientes y la constante amenaza de depredadores. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos mientras las ramas les raspaban la piel, pero lo peor de todo era el suelo.

La lluvia caía sin cesar, convirtiendo el suelo de la selva en un lodazal —una mezcla de barro, agua y vegetación en descomposición hasta las rodillas. Criaturas que prosperaban en el lodo se escabullían bajo la superficie, con espinas puntiagudas ocultas en el suelo, esperando hundirse en la piel desnuda.

Después de dos días consecutivos de caminata, las confiables botas Timberland de Rogelio —traídas desde Cuba— finalmente se rompieron, abriéndose por las costuras. Cuando Rogelio se las quitó, una capa de piel se vino con ellas.

Durante las siguientes 800 millas, hasta cruzar a Nicaragua, viajó descalzo.

Se paraba en una espina cada 30 o 40 minutos.

El suministro de comida del trío consistía en latas de atún y azúcar. Rogelio y Elaine se detenían a comer una vez al día, bebiendo también el aceite extra de las latas para obtener algo de grasa y energía, intentando sacar el hambre de sus pensamientos.

Que la ropa de Rogelio se estuviera volviendo una carga tampoco ayudaba.

Cortó sus pantalones, hechos de un material pesado, y los convirtió en pantalones cortos, con la esperanza de aligerar el peso. Por la noche, usaba las piernas del pantalón como sábana, envolviéndose en la tela para protegerse del goteo constante del agua. El sueño venía en fragmentos, interrumpido por la lluvia aullante y el dolor persistente en los músculos.

En el tercer día, se toparon con un grupo de narcotraficantes colombianos. Cada uno estaba armado con un rifle largo.

Rogelio había oído historias sobre cómo hombres como esos atacaban a los migrantes. En cambio, estos les dijeron que estaban perdidos y les indicaron la dirección correcta.

“Busquen una colina, doblen y traten de cruzar una vez que lleguen allí”, les dijeron.

Agradecidos y aliviados, el grupo de Rogelio siguió adelante. El terreno empezó a cambiar mientras subían una colina, convencidos de que habían encontrado la señal que les habían mencionado. Avanzaron durante otras siete horas.

En el descenso, Rogelio, exhausto y con un dolor inmenso, pensó que había entrado en otra dimensión cuando algo completamente ajeno a la selva llegó a sus sentidos.

Espaguetis.

El grupo se deslizó por la colina, los pies resbalando en el barro, hasta llegar a un grupo de hombres haitianos que cocinaban espaguetis en un hornillo de gas en medio del Tapón del Darién.

Después de tres días comiendo solo atún enlatado y azúcar cruda como postre, la promesa de una comida caliente los volvió delirantes.

“Fue el mejor restaurante al que he ido en mi vida”, dijo Rogelio.

Después de la comida, decidieron terminar el día y acostarse. Pero no pasó mucho tiempo antes de que despertaran con el sonido del agua corriendo.

El río, antes tranquilo, crecía a cada segundo. Rogelio vio cómo el agua se acercaba: tres metros, luego dos, luego uno, hasta que el grupo corrió de nuevo cuesta arriba por donde había bajado.

Pasaron la noche caminando y cruzaron el río al amanecer. Durante los siguientes dos días, avanzaron cansadamente por tierras pantanosas, con los cuerpos pesados de fatiga y los pies hechos una masa sangrienta. Al séptimo día, se toparon con el ejército panameño.

El oficial a cargo les indicó que se dirigieran a un campamento en Lajas Blancas, donde los vacunarían contra cualquier enfermedad que pudieran haber contraído en la selva.

Elaine vio el cuerpo primero.

Era un hombre mayor, de unos 40 años, que había caído al borde del camino. Su piel ya estaba amarilla.

“Parecía que llevaba muerto unos tres días”, dijo Rogelio. “Y por la ropa que tenía puesta, pudimos darnos cuenta de que era cubano”.

Ese hombre había recorrido el mismo camino brutal que el grupo de Rogelio, cargando las mismas esperanzas, la misma desesperación. ¿Había alcanzado a hablar con su familia antes de morir? ¿Se había atrevido a soñar con llegar a Estados Unidos?

Durante un momento largo, se quedaron en silencio.

A través de Costa Rica

En el campamento, después de las vacunas, el ejército les dio una orden: tenían 72 horas para salir de Panamá.

“Supuestamente te lo dicen para que regreses por donde viniste”, dijo Rogelio, “pero nosotros recogimos nuestras cosas y nos fuimos hacia el norte.”

En la frontera, un control policial se interponía entre ellos y el siguiente tramo del viaje. Los oficiales estaban revisando documentos para asegurarse de que nadie se colara.

Rogelio y otros siete migrantes que esperaban cerca de la frontera formaron un plan. Se moverían en silencio, pegados a los arbustos junto al camino, con la esperanza de no ser detectados.

Los migrantes se agacharon, avanzando lentamente y en silencio, cuando el rugido de un motor rompió la noche. Un jeep lleno de policías bajaba por el sendero a toda velocidad, con los rifles listos.

Todos corrieron. Rogelio y Elaine se lanzaron dentro de un arbusto y se quedaron ahí, escuchando a los policías gritar “¡Aquí hay uno!” y “¡Aquí hay otro!”

Finalmente, un oficial gritó: “Quedan dos, ¡sigan buscando!”

La respiración de Rogelio se detuvo. Cada músculo se le tensó.

“No quiero seguir”, le dijo a Elaine.

Ella lo miró firmemente.

“Muchacho, hemos llegado demasiado lejos. No vamos a volver.”

Los dos permanecieron escondidos durante tres horas, esperando a que la búsqueda se calmara. Cuando la selva volvió a sentirse segura, se levantaron y siguieron adelante, caminando en paralelo a la carretera hasta que encontraron una casita.

Allí vivían tres mujeres mayores, una de unos 40 años y las otras dos entre los 50 y los 60. Rogelio les contó su historia, y las mujeres le advirtieron que no siguiera. La policía lo esperaba más adelante.

Decidieron quedarse un rato, nerviosos pero agradecidos por la hospitalidad.

Las mujeres les dieron comida y medicina, en parte para aliviar el fuerte dolor de cabeza que traía Rogelio. Una de las mujeres los acompañó hasta una parada de autobús, cubriéndolos con una sombrilla mientras lloviznaba. Cuando llegó el autobús, se volteó hacia ellos con una convicción tranquila:

“Tengan fe. Dios los va a ayudar.”

Rogelio y Elaine se bajaron en la frontera con Nicaragua. Allí se toparon con un grupo de cubanos que llevaban tres meses atrapados en ese punto.

Dos parejas del grupo habían estado trabajando, ahorrando lo poco que podían para pagar a guías que los cruzaran. Pero cada vez que reunían suficiente dinero para intentarlo, los asaltaban en la selva.

“Las mismas personas que decían que los iban a llevar eran las que les tendían la trampa para asaltarlos”, pensó Rogelio. Sabía que no podía arriesgarse.

Así que tomó una decisión en silencio.

“Diremos que vamos a dar un paseo y nos iremos. Con el favor de Dios, llegaremos.”

Misericordia y maldad

Después de caminar toda la noche, Rogelio y Elaine encontraron una casa enterrada en las montañas. El señor que vivía allí les informó que ya estaban en Nicaragua y les dio la misma advertencia que las mujeres de la casa anterior: No sigan. Hay policías en el camino.

Los desertores que huyen de Cuba y son capturados en Nicaragua corren el riesgo de ser enviados de vuelta a su país de origen. Además, cualquiera que sea encontrado ayudándolos puede terminar en prisión.

“La gente en Nicaragua tiene mucho miedo de ayudar a los cubanos porque podrían ir a la cárcel”, dijo Rogelio.

Aún así, el señor los dejó quedarse. Durante dos días los escondió en su casa, les dio comida y agua, sin esperar nada a cambio. Luego contactó a alguien que pudiera ayudarlos.

Dos jóvenes albañiles llegaron, ofreciendo cambiar los dólares de Rogelio y Elaine por moneda nicaragüense para que pudieran comprar chips de celular y provisiones.

Rogelio usó el dinero extra para comprarse un par de zapatos nuevos, unos que recuerda vívidamente — azules y verdes con rayas blancas.

Con un teléfono funcional, llamó a su familia en Estados Unidos.

Estaba vivo. Había llegado a Nicaragua.

Su familia les envió algo de dinero para continuar el viaje. Fue suficiente para que él y Elaine compraran un par de bicicletas rojas.

En el siguiente control policial, simplemente pasaron pedaleando, mezclándose con los locales.

Una vez a salvo, encontraron un autobús que los llevó hasta la frontera de Nicaragua con Honduras, donde se les permitió continuar en el mismo autobús hasta Guatemala. Allí, Rogelio se reencontró con un viejo amigo, quien conocía a un taxista dispuesto a llevarlos a lo largo del país.

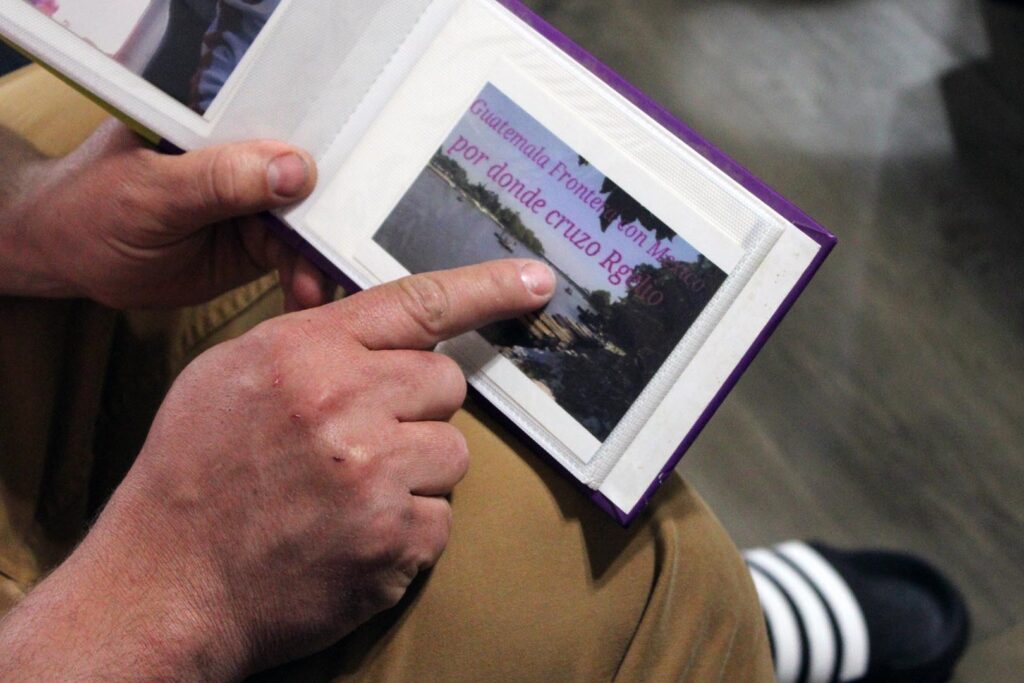

En taxi, él y Elaine llegaron al río Suchiate, la frontera entre Guatemala y México. Para cruzar, subieron a unas balsas improvisadas, nada más que llantas atadas con madera.

A solo 50 metros, la policía mexicana los observaba desde un puente. No se movieron mientras Rogelio y Elaine flotaban hasta el otro lado.

Caminaron hasta un pueblo cercano llamado Tapachula, donde toda una economía subterránea prospera gracias a las necesidades de los migrantes.

La gente susurraba sobre “coyotes” que podían conseguir cualquier cosa — chips, casas seguras, incluso autos — por el precio adecuado. Fue allí donde Rogelio y Elaine encontraron a alguien dispuesto a llevarlos hacia el norte, hasta el borde del territorio controlado por los carteles.

Condujeron durante horas. Las horas se convirtieron en días. Pasaban el tiempo conversando, hasta que el rumbo del viaje cambió con una sola palabra.

“Se me escapó”, dijo Rogelio. “Solo una palabra, en una charla casual: ‘Cubano.’”

El conductor se tensó. Sus ojos se movieron al retrovisor. El silencio se volvió pesado. Sofocante.

Algo estaba mal.

El conductor finalmente dijo: “Aquí los cubanos son como caballos de carreras.”

Para los secuestradores en México, los cubanos son objetivos atractivos. Suponen que la mayoría tiene familia en Estados Unidos que los apoya. La oportunidad de extorsionar a familias estadounidenses más acomodadas suele ser demasiado tentadora.

Y así fue. El conductor no los llevó a un lugar seguro, sino a una casa donde fueron tomados como rehenes.

Estuvieron retenidos durante tres días, mientras los secuestradores exigían $2,500 por cabeza a sus familias. Si no pagaban, amenazaban con enviar un dedo, luego una mano.

Al tercer día, Elaine se rindió.

“¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Qué hago aquí?”, le preguntó a Rogelio. Nunca había sentido tanto miedo.

“En ese momento, pensé que lo mejor que podía pasar era que llegara la policía y nos deportara a Cuba”, dijo Rogelio. “Prefería vivir en Cuba que morir en México.”

Mientras tanto, sus familias hacían lo imposible. Vendieron joyas y pidieron préstamos con intereses abusivos, juntando lo poco que podían.

No llegaron a los $5,000. Pero lograron reunir $2,400.

Fue suficiente. Los secuestradores tomaron el dinero y dejaron a Rogelio y Elaine al borde del territorio del cartel.

La frontera

Tomaron el último autobús de su viaje con un plan. El autobús los llevaría cerca de la frontera con Estados Unidos, pero no se arriesgarían a quedarse hasta el final. Unos kilómetros antes del cruce, se bajarían y caminarían el resto del trayecto, evitando cualquier puesto de inmigración que pudiera devolverlos.

Las horas se alargaron, el paisaje pasaba como un borrón de desierto y polvo. Mantuvieron la cabeza abajo, evitando llamar la atención, incluso cuando alguien se acercó a ofrecerles bocadillos.

Cuando pensaron que había llegado el momento, Rogelio y Elaine se levantaron de sus asientos y se dirigieron al frente del autobús, con la adrenalina corriendo nuevamente por sus venas. Rogelio se acercó hacia el conductor y le pidió:

“Necesitamos bajarnos aquí.”

Le rogó al conductor, quien lo miró en silencio antes de sacar una sonrisa.

“Cruzamos a Estados Unidos hace unas millas,” le dijo.

A Rogelio se le trabó el aliento en el pecho.

“No lo podía creer. Fue tanto trabajo llegar hasta allí, y entramos casi por accidente,” dijo.

En la estación de autobuses, Elaine y él se encontraron con un agente de la patrulla fronteriza y se entregaron. Suplicaron asilo. Estados Unidos se lo concedió.

De ahí en adelante, solo quedaba un último trayecto — pero esta vez, en la seguridad de Estados Unidos.

La familia de Rogelio lo esperaba cuando llegó a Miami. Después de casi dos meses de peligro constante, de huir, esconderse y apenas sobrevivir, finalmente pudo respirar.